Seminario storico del prof. Carlo Ruta, direttore del Laboratorio degli Annali di storia. Al centro di questo appuntamento con la storia e le criticità del presente sono tre temi strettamente connessi, che spiegano da visuali diverse e in modo nuovo la gravità della situazione in atto. Si prendono le mosse dalla condizione sempre più problematica del sistema atlantico, che fomenta conflitti e alimenta il rischio di catastrofi globali, con uno sguardo soprattutto alle cause di fondo.

Viene focalizzata poi la visione europeo-occidentale della Russia dall'Ottocento a oggi, che, attraverso i paradigmi del "grande gioco" ottocentesco, della "guerra fredda" novecentesca e della "guerra ibrida" di oggi, definisce lo sfondo storico e attuale del conflitto in corso in Ucraina, fornendone una chiave di lettura, anch'essa inedita, sulla base anche di documenti, che vengono visualizzati.

Lo sguardo viene diretto infine sulla rivolta pacifica dei Sud della Terra, dall'America latina all'Africa, all'India, contro la geopolitica delle oppressioni, delle umiliazioni e delle emarginazioni. Lo storico definisce allora le lezioni se ne possono trarne, anche sul terreno europeo.

NOTIZIARIOEOLIE.IT

1 NOVEMBRE 2022

L’intervista del Notiziario al prof. Carlo Ruta, storico e scrittore. L'intervento

L’età logica, delle lingue d’Europa e degli Studia generalia

Convegno internazionale in Sicilia sul Medioevo. Una occasione di studio e di discussione per scandagliare alcuni caratteri forti dell’«Età di mezzo» dell’Occidente negli orizzonti delle premodernità globali

Il «Laboratorio degli Annali di storia», Ente di studi storici no profit diretto dallo storico Carlo Ruta, ha annunciato il 2° Convegno internazionale Luci sul Medioevo: età logica, età delle lingue d’Europa, età degli Studia generalia, che sarà tenuto a Ragusa nella giornata di sabato 11 marzo 2023, mattina e pomeriggio. Questo Convegno, che avrà carattere multidisciplinare, viene organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, il Centre National de la Recherche Scientifique francese, l’Università degli Studi di Genova, il Laboratorio di Storia Marittima e Navale dell’Università di Genova e l’Università di Siena.

Attraverso questo momento di studio e di discussione, spiega Carlo Ruta, direttore scientifico degli Annali di storia dei mutamenti globali, «si intende perseguire uno scandaglio aperto che, al di là delle polarizzazioni e delle dicotomie persistenti, luce/buio, progresso/decadenza e simili, solleciti nuovi sguardi, ‘laterali’ ma con visione globale, sugli scenari lunghi e complessi che da una varietà di prospettive hanno precorso la modernità e in maniera sostanziale ne hanno incubato e istituito i caratteri». Osserva ancora lo storico che «le tre prospettive prescelte per il Convegno, le tensioni logico-dialettiche, la formazione di lingue europee e l’organizzazione premoderna degli studi, legate tra loro da organicità, complementarietà e forti interazioni causali, possono essere focalizzate come strutture paradigmatiche nel quadro di esperienze inventive, costruttive e organizzative che a partire da quelle età si sono rivelate, lungo i tragitti della modernità, tra le più vitali e resistenti».

E aggiunge: «Obiettivo centrale di questo appuntamento internazionale è di avviare allora una discussione mirata, a misura di problematiche che sul piano dell’indagine storico-antropologica, presentano non pochi campi aperti, e che, nei contesti dello studio delle premodernità possono essere scandagliati oggi con strumenti critici e metodologici molto affinati».

Il convegno si avvarrà di un ampio parterre di studiosi, appartenenti appunto a vari campi disciplinari, di cui è stato già diramato un elenco parziale. Sarà il direttore scientifico Carlo Ruta ad aprire i lavori con una relazione sulla «premodernità lunga dell’Occidente come età logica, delle lingue e degli Studia generalia», con l’enunciazione di tesi che costituiranno la base della discussione. Si snoderà quindi un dibattito articolato che vedrà partecipi storici, antropologi, filologi, linguisti, epistemologi e filosofi italiani ed esteri.

Tra i relatori: la linguista Graziella Acquaviva, lo storico moderno Emiliano Beri, lo storico della letteratura francese Luca Bevilacqua, il filologo e storico del mondo antico Carlo Giovanni Cereti, il medievista Alessandro Dani, l’antropologa culturale Annalisa Di Nuzzo, lo storico del Cristianesimo Michael H. Feldkamp, lo storico moderno Giuseppe Foglio, l’archeologo e medievista Emanuele E. Intagliata, il medievista Marco Leonardi, l’archeologo classico e storico dell’Arte Clemente Marconi, lo storico della Filosofia medievale Concetto Martello, la linguista e storica delle letterature Giovanna Minardi, la storica medievista Sandra Origone, la storica della letteratura cinese Giuseppa Tamburello, l’epistemologo e storico delle scienze Giuseppe Varnier.

Cortese Direttore,

con vivo piacere le invio il link di un seminario in streaming tenuto dal prof. Carlo Ruta, direttore del Laboratorio degli Annali di storia, intitolato La resistenza italiana e l'Ucraina armata di Zelensky.

Si tratta di un ragionamento molto importante, che spiega con la massima chiarezza le contestualità del conflitto in atto e le distanze che corrono da una guerra di resistenza. La invito a rilanciarlo attraverso la sua testata e la ringrazio per l'attenzione.

Ecco il link, e un saluto cordialissimo

Giovanna Corradini

https://www.facebook.com/carlo.ruta/videos/812096899909219

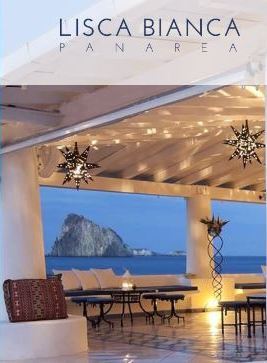

Panarea - E' deceduto Felice Costantino

di Flora Bonaccorso

Nella prospettiva della memoria del passato come valore che si aggiunge al presente, la storiografia riveste un ruolo fondamentale. La sua proposta di un manifesto per l’innovazione della storia quale contributo può offrire in questo circolo virtuoso?

In questa fase della contemporaneità, la storia non vive momenti facili. Viene a trovarsi troppo spesso sotto attacco, come conoscenza «inutile», e tale disistima rischia di lasciare il segno. Nulla di nuovo, in realtà. Questi radicalismi sono correnti nei momenti di crisi, quando la conoscenza del passato viene avvertita come un pericolo. È quel che è avvenuto, ad esempio, tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo Novecento, quando un certo rigetto della storia ha sedimentato culture fieramente nichilistiche, che hanno contribuito infine a generare catastrofi. Già solo per questo è importante che si prendano iniziative, che si apra una fase di riflessione diffusa, che si cerchi di aprire varchi di confronto interdisciplinare, di livello strategico. Il manifesto nasce insomma da esigenze oggettive. Si vivono tempi di crisi, il mondo di oggi è in subbuglio, lo vediamo tutti i giorni, i circoli viziosi minacciano di prevalere su quelli virtuosi. È importante allora che la ricerca storica si apra, faccia quel che le è dovuto, mettendo in campo il meglio delle proprie virtualità, intercettando in primo luogo i bisogni di conoscenza che provengono dagli ambiti sociali più maturi e responsabili.

Su questo sfondo, qual è il ruolo che lei attribuisce alla storia nel mondo attuale?

La storia è diverse cose. Prima di essere la conoscenza organizzata delle relazioni causali nei fatti umani, essa è la concatenazione stessa dei fatti, una struttura temporale e, direi, la condizione esistenziale di ogni individuo umano, come lo sono la natura e la società materiale in cui si vive, ma con delle diversità. Immaginiamola come una «casa», oppure come un orizzonte in profondità nel quale si vive immersi, che lascia infine un’anamnesi, incisa come in una «scatola nera». Non esiste persona che non possieda una propria nozione, per quanto semplificata, del passato, suo, della sua famiglia, della sua città, degli ambienti in cui ha vissuto. E questo è in fondo il punto di partenza, il sostrato, il grumo originario della conoscenza storica. La ricerca storica serve a ricordare meglio, ad allargare, a problematizzare e a rendere più utilizzabile il contenuto di tale «scatola nera». Essa non è antiquaria, né il culto del passato. Non si tratta di un invito prudente alla conservazione, come lo era ad esempio il mos majorum invocato in ambienti aristocratici della Roma repubblicana, cioè l’assimilazione dei costumi degli antenati da cui lasciarsi guidare. Nulla di tutto ciò. La storia, come conoscenza, può essere concepita ed esperita come ricerca del punto di equilibrio e di stabilità, per quanto di volta in volta provvisorio, tra quel che il passato suggerisce di utile e di progressivo in termini di consapevolezza e la necessità di scegliere, prefigurare, rischiare e portarsi oltre. Nei disagi che opprimono il presente, la storia, in sinergia con altre scienze, in una chiave anche transdisciplinare, può giocare allora una parte importante, utile a restituire senso alle cose. La conoscenza storica può suggerire modelli di vita, può educare alla complessità, raffinare il senso civico. Ma, si badi, essa può anche depistare, mistificare, traviare, confondere. Ed è qui che le cose si complicano.

Quale allora la via maestra, oggi?

Ferma restando la giusta attenzione che meritano le esperienze più feconde del Novecento, credo che alla ricerca storica serva oggi, alla luce di quel che il mondo è realmente, un impegno rinnovato a mettersi e a mettere in discussione, che porti ad una ridefinizione dei compiti, in una logica di aperture, dialoghi e orizzontalità a tutto campo. Si tratta di scandagliare territori off limits, di sporcarsi le mani quando occorre, di mobilitare il più possibile il «punto di vista», di lanciare sulle cose un pensiero «obliquo» e progressivo. E tuttavia ciò potrebbe non bastare, perché bisogna essere disposti a cedere qualcosa, a sacrificare, in maniera lungimirante, anche posizioni e privilegi. Oltre che i bacini della storia andrebbero estesi infatti, nell’accezione più piena, i laboratori e le fucine della storia. Non si può fare con pienezza «storia globale» se poi il punto di vista egemone rimane di fatto quello eurocentrico e occidentalista, dal momento che la ricerca storica che ha veramente peso egemonico insiste ad essere localizzata in un circuito ristretto di ambienti euro-atlantici. Mettersi in discussione vuol dire allora porsi all’altezza dei problemi.

In che modo?

Questa egemonia viene ovviamente da molto lontano e ha cause complesse, ma qui è il caso di soffermarci sul dato di oggi, che, davvero, non è confortante. I filtri e i piani inclinati che ancora persistono nella ricerca storica costituiscono a ben vedere un’ingessatura che, in modo anche autolesionistico, alla fine non aiuta a muoversi con sicurezza e a progredire come si vorrebbe. Urgono allora, oltre che cambi di passo, anche rinunce e mutamenti di prospettiva. Mettersi in discussione vuol dire, nello specifico, ricerca di una orizzontalità attiva, che faccia bene a tutti e che permetta alle società di conoscere meglio il mondo. Proviamo a chiederci, ad esempio, che peso reale abbiano oggi, nella ricerca «globale», le storiografie sudamericane e mesoamericane, quelle centroasiatiche, quelle centroafricane e neozelandesi, quelle scandinave e dei nativi americani. A conti fatti, ben poco. La storia, per essere globale, nel senso più dinamico del termine, è invece necessario che diventi storia di tutti, polimorfica e policentrica, sul piano organizzativo e logistico oltre che su quello dei contenuti. Mettersi in discussione vuol dire in realtà rinunciare sì a qualcosa, mettere in gioco il punto di vista che sentiamo come nostro, superiore, trascendente o perfino universale, ma per attivare infine, rivalutando nella storia la dimensione dell’ascolto e del dialogo, processi di crescita e nuove consapevolezze. Non si tratta allora di un cedimento o di un impoverimento ma, appunto, di un arricchimento lungimirante e strategico.

Quali benefici possono derivare da una storia di questo livello?

Una storia che vada in questa direzione può avere effetti importanti. Può aiutare, come si diceva, le società ad orientarsi, a rifuggire dai nichilismi e dalle chiusure iper-identitarie che infestano l’epoca. Al cospetto di criticità che arrivano a minacciare anche i processi cognitivi e logici, una storia all’altezza dei problemi, con il contributo di altri saperi, può creare argini possenti. Sul piano etnico, culturale e sociale, essa può sostenere processi di pacificazione, di coesione, di erosione progressiva del pregiudizio: un vizio umano, questo, ancora poco identificato che, da tempi molto lontani, porta a concepire l’altro, il «differente», generato dalla destrutturazione del simile, come ladro di risorse, quindi come ostacolo da abbattere. Ladri di risorse sono diventati di volta in volta, fino ai nostri giorni, il cananeo, il barbaro, il cristiano, l’ebreo, il fariseo, il filisteo, il musulmano, il protestante, il valdese, l’albigese, il selvaggio, lo straniero, il meticcio, lo zingaro, l’omosessuale, la «strega» e così via.

Come ripensare allora la storia?

Senza che venga meno il suo carattere di scienza delle complessità sociali e delle cause, al di là quindi di ogni interpretazione finalistica, la storia può occupare un posto importante nel ridisegno di una possibile costituzione del vivere. Dialogando con la biologia, essa può sostenere un recupero forte della naturalità, dell’organico, a detrimento dei grovigli tecnologici e del sintetico che hanno creato danni anche irreparabili agli ambienti e alla vita, fino a compromettere risorse fondamentali come l’aria e le acque. La storia, prodotta, narrata e bene assimilata dalle società civili, può aiutare a rallentare le frenesie del tempo iper-tecnologico e ristabilire le misure del tempo naturale e del lavoro manuale. Può ridare slancio, ancora, alla polis, alla città aperta, può rafforzare quindi le difese della democrazia e delle libertà da tutto ciò che può minacciarle. Può sollecitare, ancora, le società ad autoanalisi profonde, che le aiutino a disporre con maggiore razionalità e misura delle loro risorse.

Un’ultima domanda: cosa è avvenuto dopo l’uscita del suo Manifesto?

Come si può ben comprendere si è trattato di una scommessa, che sta andando a buon fine. E per la verità non ne sono molto sorpreso, perché i problemi che si è cercato di porre in luce, allo stato delle cose, non sono sottovalutabili. Non è stata una decisione presa dalla sera alla mattina ma frutto di una riflessione lunga, che mi ha accompagnato in questi anni di studio, su una varietà di fronti. Riflessione che è stata facilitata peraltro da una lunga serie di opportunità, di contatto e di confronto che ho avuto con una pluralità di mondi, sociali, culturali e generazionali. Adesso il dibattito è aperto. Da tutta Europa stanno arrivando adesioni e contributi scritti, che arricchiscono il documento e che usciranno tra alcune settimane a stampa. È il secondo gradino e ne seguiranno altri.

Contemporaneità e storia

Di recente si sono avute numerose prese di posizione a sostegno della storia come imprescindibile materia di studio e apprendimento, in risposta ad ambienti che ritengono si tratti una conoscenza non necessaria. Ma in questa fase, molto difficile, è opportuno che si provi ad andare oltre, ponendo al centro della discussione i caratteri, i modi d’essere e le pluralità della disciplina, i suoi metodi e i suoi fondamenti scientifici, perciò anche i suoi confini, perché meglio essa possa essere identificata e raccordata con i bisogni delle società civili. Il problema non è irrilevante, perché la percezione e la rappresentazione delle cose, del presente e del passato, sempre più oggi si presentano problematiche.

La storia, come disciplina che annota e spiega i fatti umani, elaborandone i nessi e le complessità causali, lungo il Novecento ha registrato avanzamenti significativi, in contesti anche tempestosi. Mentre l’Europa viveva nella prima metà del secolo le sue vicissitudini più tragiche, in alcuni ambienti si lavorava con slancio per ridefinire gli orizzonti disciplinari, per affinare i metodi d’indagine e per allargare i campi di studio, attraverso prestiti e scambi fecondi con altri saperi specialistici: in particolare con scienze sociali come l’antropologia, la sociologia, l’etnologia, la psicologia, la geografia e l’economia.

Il caso più paradigmatico è di certo quello delle Annales, che dal 1929, sotto la direzione di Marc Bloch e Lucien Febvre, hanno impresso, dalla Francia, una trasformazione profonda alla ricerca, da cui hanno tratto motivi, con esiti spesso brillanti, diverse generazioni di studiosi. Il mondo è entrato poi in quella che Norberto Bobbio ha definito l’età dei diritti, travagliata tuttavia dal confronto geopolitico tra liberaldemocrazie e il mondo socialista, da polarizzazioni ideologiche e rinnovate tensioni sociali, percorsa infine da fenomenologie non meno condizionanti: dai soprassalti globali del neoliberismo agli exploit della telematica. Ne è derivato allora, ed è storia degli ultimi decenni, un quadro complessivo ondivago, di luci e ombre, che hanno avuto e continuano ad avere riflessi sostanziali, diretti e indiretti, sul mondo degli studi.

Nel tracciato delle esperienze del secondo Novecento, entro cui si collocano ricerche di spessore paradigmatico come quelle di Fernand Braudel e Philippe Ariès, si sono intensificati gli scambi interdisciplinari, per quanto forti siano rimasti i richiami dello specialismo più formale e caparbio. Il dibattito, resosi maggiormente fluido, ha prodotto una storia arricchita, per metodologie e contenuti, che è riuscita a investigare con cura speciale il terreno delle culture, e delle mentalità in particolare. Lo scandaglio delle epoche umane non è immune tuttavia, per la posizione che occupa, da influenze in grado di pregiudicarne anche i risultati, l’autonomia e il rigore metodologico. E tanto più i rischi sono manifesti in questi tempi, a causa di un clima che, per l’aumento delle disuguaglianze, la precarietà degli equilibri internazionali e la crescita del fenomeno immigratorio dalle aree disagiate a quelle più ricche, a livello globale va deteriorandosi, sui piani anche delle risorse civili, dei diritti e, per forza di cose, delle condotte razionali.

Mentre si aggiornano in maniera più o meno dichiarata i punti di vista eurocentrici e le sicumere universaliste di un «primo mondo» che non smette di riconoscere se stesso come il presidio per antonomasia dei «valori ultimi», si alimentano infatti, in numerose parti del Globo, le chiusure iper-identitarie, il rifiuto quindi delle multiculturalità e il pregiudizio etnico. Si tratta, a ben vedere, di fenomeni implosivi e dissociativi, che si generano nel vivo delle società e delle culture in maniera quasi inerziale, anche in paesi che lungo il Novecento hanno elaborato in maniera matura e relativamente aperta il «trauma» della decolonizzazione. Con l’ausilio di ideologie su misura, avanzano in definitiva logiche di risentimento e paura, che portano ancora a concepire il portatore di differenze come antagonista e, si potrebbe dire, come «ladro di risorse». Nell’ordine reale delle cose, sembrano finire fuori campo allora le prefigurazioni più feconde del secondo Novecento, come i paradigmi della coesione internazionale pensati da Hans Kelsen, i tracciati della «società aperta» di Karl Popper e, più ancora forse, i moniti egualitari delle antropologie più brillanti, come quella del Claude Lévi-Strauss di Razze e storia.

Situazioni di crisi si manifestano, contestualmente, nel sistema delle rappresentanze e in altri gangli delle democrazie liberali, da cui tendono ad emergere nuove ibridazioni, difficili da interpretare. Il mondo della comunicazione, sempre più condizionato dal digitale e dai social, produce inoltre fenomenologie di vario segno, con effetti ancora contraddittori, di orizzontalità attive da un lato, che nei primi anni di questo secolo hanno fatto immaginare una crescita delle buone pratiche di democrazia, e di condotte manipolatorie dall’altro, che rischiano di disorientare le opinioni pubbliche, ostacolandone il travaglio critico, con l’esito anche di rendere più difficili i percorsi conoscitivi, attraverso la fabbricazione del falso. In questo orizzonte problematico, che si alimenta di radicalismi di ogni livello, la ricerca storica è investita allora da responsabilità importanti, con ricadute possibili anche di ordine civile.

Scenari che mutano

Chi opera oggi nel campo delle scienze sociali, da qualsiasi prospettiva, storica, sociologica, antropologica e così via, ha davanti a sé strade diverse. Può arroccarsi nello specialismo isolazionistico o aprirsi utilmente alle sollecitazioni, può alzare la guardia o rilanciare, autolimitarsi o progredire, oscurare un paesaggio umano o illuminarlo. Può indugiare in definitiva sulla difensiva o porsi all’altezza delle difficoltà che travagliano i paesi, operando, se lo si vuole, in maniera emblematica. Può essere ancora istruttivo, al riguardo, il dato del primo Novecento, quando la Nouvelle histoire si ritrovò a coesistere con le implosioni nichilistiche e belliciste del tempo, bilanciandole in qualche misura, oggettivamente, come un utile anticorpo. Ciò non avveniva attraverso una dialettica frontale, più o meno accentuata in senso ideologico, ma, soprattutto, per mezzo di una erogazione in profondità, sfaccettata e innovatrice, in grado, già con il solo esserci, di puntellare in quell’Europa crepuscolare il senso delle cose e di porre la conoscenza storica come presidio della razionalità. Si trattava in fondo di una ricerca schiva, che in quei frangenti maturava con discrezione in alcuni circoli universitari della Francia, ma vigorosamente attiva e feconda.

Lo studioso di questo tempo è importante che faccia i conti con quelle esperienze conoscitive e quel contatto con le cose ma deve confrontarsi con un presente che propone scenari e prospettive di ricerca differenti. Tra le scienze sociali, la storia è forse quella che oggi più viene sottoposta a critiche demolitrici, non soltanto dalla prospettiva dell’utilità didattica. Secondo i nuovi detrattori della disciplina, le vicende umane sono troppo eterogenee, vaghe e divergenti per essere trattate e spiegate con metodi di ricerca credibili. Ed è ben chiaro che in questo modo, agli sforzi di studio sostenuti nell’ultimo secolo, e ai traguardi raggiunti, si finisce per opporre, oltre che le cortine dello scientismo, il nichilismo, il vuoto unidimensionale, ideologico, che tende di fatto a delegittimare saperi stratificati e a sollecitare, dal versante degli studi, le implosioni del presente. Riaffiora, in sostanza, con nuove modalità, il timore della storia, proprio quando questa disciplina per una serie di circostanze, esterne e interne, appare nelle condizioni di accelerare il passo e produrre nuove rotture paradigmatiche. Oggi essa può disporre infatti di risorse inedite, offerte anche dai progressi impetuosi di alcuni campi tecnologici e delle scienze naturali, che stanno rivoluzionando, tra l’altro, discipline contigue come quelle archeologiche.

Nel panorama delle scienze, l’archeologia si colloca in una sorta di frontiera, che per tanti aspetti ha forgiato i suoi modi operativi e il suo carattere, anch’esso pluralistico. In alcuni contesti, come quello della New archeology, nota altrimenti come archeologia processuale, la disciplina è riconosciuta come contigua alle scienze naturali. La relazione si fa oggettiva del resto e diventa organica con l’archeometria, concentrata soprattutto sull’analisi di laboratorio, chimica, fisica e biologica dei reperti e degli ambienti naturali di provenienza. Il quadro si presenta però più ampio e sfaccettato. La ricerca archeologica, anche dalla prospettiva paletnologica, che indaga le età preistoriche, ha registrato dal secondo dopoguerra significativi momenti di crescita, derivanti appunto dall’innovazione tecnologica. I più recenti dispositivi della subacquea, le telecamere lidar, i sonar, i magnetometri e i radar per il telerilevamento, le foto satellitari, le tecniche 3D, le tomografie computerizzate e i nuovi ritrovati per la datazione dei reperti stanno mutando infatti radicalmente l’orizzonte degli studi. Se utilizzati con criterio e organicità, questi progressi possono incidere allora in maniera significativa sull’indagine pluridirezionale delle epoche umane. In sostanza, più utilmente che in passato, l’archeologia è in grado di occupare una posizione mediana, sul piano operazionale almeno, tra la disciplina storica e le scienze naturali. Essa rimane tuttavia una scienza sociale, e su questo terreno si trova ad articolare i suoi contatti più impegnativi con la storia, mentre quest’ultima è nelle condizioni e ha l’opportunità, appunto, di rimescolare le carte e di riconsiderare, tra l’altro, il problema delle fonti, che solo in parte nell’età delle semiotiche possono risolversi nei tragitti della scrittura, dai primi pittogrammi all’alfabeto.

Superando il confine

Come scienza sociale, la storia non ha il compito di giudicare, assolvere o condannare. Essa ha l’onere di restituire senso ai fatti umani, illuminandoli, incalzandoli, esplicitandoli, attraverso il documento e il manufatto, l’oggettività naturale e le immaterialità resistenti, le culture e il loro correlarsi dialettico. Storici di grande acutezza, come Karl Lamprecht e Henri Pirenne, molto stimati dagli annalisti, soprattutto di prima generazione, adoperavano un concetto «compromettente» per definire un loro approccio alla ricerca. Essi parlavano di una storia totale, per rimarcare i modi d’essere di un’attività scientifica indiscreta, attiva su vasti orizzonti e aperta ad ogni contaminazione utile. Tutto questo, mentre evoca una stagione di scommesse, riesce a fornire allora spunti produttivi al presente. Per ridare senso alle cose e aiutare così le società a rendersi conto e a riorientarsi è necessario, evidentemente, liberare il campo da scorie, chiusure, polarizzazioni vacue e schemi ideologici in grado di deprimere l’esercizio della ricerca. Ed è quel che le storiografie più avvertite, da varie posizioni, si propongono di fare da decenni, in sintonia con gli ambiti più maturi di altre scienze sociali. Il Novecento, in questo senso, ha costituito una grande fucina, ha forgiato strumenti e incubato risorse conoscitive. Ma le fratture di questa tarda modernità sollecitano ad accelerare e cambiare passo. Ciò potrebbe essere allora la scommessa di oggi.

La ricerca del secolo scorso, impugnando il «primato» della storia politico-militare e, per dirla con gli annalisti, della narrazione événementielle, concentrata di massima su attori di rango, eventi memorabili e rigide scansioni cronologiche, ha scoperto la pluralità dei campi, inoltrandosi con impeto in territori prima trascurati, dall’economico al sacrale, dalla vita quotidiana alle mentalità, dalle tecniche al lavoro, dai sentimenti alle differenze di genere. L’ultimo Novecento ha espresso poi altri modelli, come quello di una storia globale che, solo in minima parte sul tracciato braudeliano della longue durée, si è snodata dagli anni settanta con esiti anche fecondi, che hanno portato, tra l’altro, ad una ridiscussione ad ampio raggio dei modelli eurocentrici ed occidentalisti. Con uno sguardo orientato alle fenomenologie economico-finanziarie del mondo contemporaneo, sono stati riconsiderati infatti i rapporti tra il globale e il territoriale, il Nord e il Sud, il Ponente e il Levante, che nelle opere di Immanuel Wallerstein, ad esempio, vengono ricomposti nel paradigma unificante del sistema-mondo. Ma la storia può aspirare a portarsi lungo regioni, fisiche e immateriali, più impervie e sfumate, dove diventa inevitabile il confronto con tutto ciò che, dotato di un flusso, di un moto intrinseco, sfugge a rappresentazioni univoche e cristallizzate. Può essere conferito allora altro peso a elementi di «disturbo» come il trasversale, l’ambiguo, il tortuoso, l’instabile, l’imprevedibile, il contraddittorio, l’indeterminato e l’inopportuno, che pure hanno esercitato influenze decisive sulla formazione delle epoche, sui processi di civilizzazione e perfino sulle articolazioni della razionalità umana.

In un orizzonte epocale come quello odierno, che rivendica in maniera compulsiva il massimo di agiatezza e di comfort, e che mostra tuttavia segni di affaticamento, la storia può aiutare a restituire delle logiche e un senso a quel che viene percepito come estraneo e fuori campo. Può aiutare inoltre a frequentare in maniera empatica le complessità delle cose e a orizzontarsi meglio lungo le tre prospettive che reggono, avvolgendola, l’esperienza umana: il contatto con la natura, il confronto con il mondo sociale e il rapporto con la storia, che, come dimensione del passato, in ogni persona è costume, memoria, lingua, background culturale, senso e misura del tempo, in definitiva, percezione orientata del sé. Se la mission più conseguente e alta della ricerca storica è allora quella di contribuire ai processi di autoanalisi delle società, attraverso prese d’atto, scoperte e atti di coscienza, si può immaginare un ripensamento emblematico e consapevole, un «patto» tra la ricerca storica e le società umane in cui siano soddisfatte determinate condizioni.

Non sempre, a ben vedere, la storia si ritrova al servizio del vincitore, come vuole un motto corrente. Essa può sostenere un ceto resistente, come si avverte, ad esempio, nella narrazione moralistica di Publio Cornelio Tacito. A volte si trova a sostenere le ragioni di un mutamento possibile, di un progresso o di un regresso, retto da attori più o meno presenti o mimetici. È naturale allora che lo studioso, in possesso di fonti, debba impiegare una discreta parte del tempo disponibile a correggere, porre in discussione, confutare tradizioni e narrazioni che grondano inevitabilmente di falsi, inverosimiglianze, artifici narrativi, interpolazioni e fraintendimenti. Ma la ricerca ha l’onere di confrontarsi con un orizzonte più ampio di sostanze resistenti: strati e sostrati fisici, accumuli dell’immaginario, strutture linguistiche, tradizioni sacrali, percorsi tecnologici, costumi, manualità e altro ancora. È opportuno allora che attraverso questo contatto polimorfo con le cose si manifestino nuovi propositi.

Potrebbe risultare fecondo intanto un confronto progressivo con le fenomenologie del pregiudizio che, declinato variamente, in senso etnico, culturale, religioso, politico, di genere, di ceto, di specie e altro ancora, attraversa le società umane. Riprendendo, in qualche misura, il filo intuitivo di autori come Walter Lippmann e, soprattutto, di Hannah Arendt che si concentrò sul totalitarismo e l’antisemitismo, la ricerca storica potrebbe assumersi il compito, fino ad oggi largamente eluso dalle scienze sociali, di spiegare il quando, il come e il perché il sospetto verso il differente, il distante e l’«alterità» possa tradursi in un pericoloso bisogno comune, conclamato e stratificato. Di concerto con l’antropologia, la psicologia, la sociologia e l’economia, essa potrebbe indagarne inoltre le condizioni per possibili movimenti inversi: dall’impulso a chiudersi all’esigenza di aprirsi. Si tratta di uno spunto evidentemente, lungo linee di raccordo, appunto, tra le ragioni scientifico-disciplinari, che potrebbero uscirne arricchite, e i bisogni di crescita civile. Operazioni del genere sono possibili tuttavia a determinate condizioni.

Una storia che sia a misura dei tempi è importante che si «sporchi le mani», che impari, dagli archeologi ad esempio, l’attitudine a cavare terra dal suolo, con pazienza, alla ricerca di strati più profondi di quel che già si conosce e alla scoperta di quel che non si conosce ancora e che è tuttavia ipotizzabile, immaginabile o «deducibile» attraverso lo studio di termini noti. Occorre una storia prudente ma audace, che si confronti senza remore con l’incerto, che dia quindi consistenza e conferisca un ruolo strategico al dubbio, allo stesso modo in cui l’epistemologia, con Karl Popper, ha conferito uno status scientifico al falsificabile. Nell’età in cui le scienze naturali, passate attraverso esperienze come quelle di Planck, Bohr e Heisenberg, potenziano il paradigma probabilistico, appare curiosa una ricerca storica che indugi troppo su schemi inarticolati, tassonomie perfette e linee ortogonali tracciate a tavolino. Occorre rendere disponibili e utilizzare, di preferenza, altri strumenti, a misura dei problemi. E l’oggetto storico, sfuggente già di suo, suggerisce, tanto più quando si è davanti a fenomenologie di forte indeterminazione, modelli decisamente duttili, che meglio possano aiutare a registrarne l’onda, il respiro epocale e le mobilità.

Negli attuali orizzonti, la storia ha bisogno in realtà di smarrirsi per ritrovarsi, di frequentare, a ritroso, strade impervie che diano però l’opportunità di riflettere con carichi di consapevolezze più spendibili e condivisibili, anche in termini di socialità attiva: tanto più quando è la stessa vicenda umana, con le sue problematicità, a richiedere una maggiore erogazione. La mobilità sfuggente dell’oggetto storico evoca poi una ulteriore mobilità, quella del punto di vista, che costituisce una buona risorsa per far progredire la conoscenza e arginare il pregiudizio. La mobilità dello sguardo, che fornisce all’osservatore una visione differenziata dell’oggetto, può aiutare lo storico a riconoscere meglio i territori non fisici, a proiettarsi nei contesti di mentalità lontane e a interagire perciò con razionalità differenti, che l’Occidente, ad esempio, stenta ancora oggi a riconoscere, se non sommariamente.

Saperi e incontri

La storia non ha bisogno di teorie che spieghino la vicenda umana nella sua totalità e come totalità, facendone il «regno dei fini». Visioni del genere restano supponenti oltre che, come rilevava Popper, ascientifiche. In realtà, se vuole mantenere una funzione ed esercitare un’influenza utile, la storia non può distaccarsi dai suoi compiti di disciplina delle complessità e delle cause. E nel Novecento, dalle prime stagioni delle Annales, questo impegno è stato esercitato appunto con slanci pionieristici. Essa ha imparato a muoversi infatti fuori dai propri confini, dove si è incrociata tra l’altro con l’antropologia, che, per quanto non priva di remore ideologiche e di aree di subalternità, sin dalla seconda metà del XIX secolo ha conferito spessore globale agli studi su alcuni campi, come quelli delle culture e dell’organizzazione sociale. Ma è importante che oggi si proceda oltre e si cerchi di ridurre lo iato che, malgrado le mediazioni già esistenti, di cui si diceva prima, persiste negli ambiti scientifici. Si potrebbe cominciare a ripensare, in particolare, le relazioni possibili e preferibili tra la razionalità dei saperi storici, in senso lato, e quella delle scienze naturali.

Se, come si è detto, i tempi attuali suggeriscono un patto plausibile tra società e storia, si potrebbe concepire, ancora utilmente, un nuovo «contratto», tra le scienze della natura e quelle sociali. Le differenze rimangono significative, poiché le prime non hanno per oggetto l’uomo storico in continua modificazione, che è invece oggetto delle scienze sociali, mentre in queste ultime non esiste tra l’osservatore e l’oggetto osservato quel distacco che, in via generale, è consueto nelle scienze naturali. Nel mondo attuale, dove gli interessi dei sistemi rischiano di sopraffare istanze e bisogni umani essenziali, un dialogo serrato e crescente tra le scienze potrebbe risultare tuttavia emblematico. Ma se la storia, come altre discipline affini, ha buone ragioni per continuare a portarsi «fuori le mura», dall’altro versante la situazione sembra più problematica. Perché le scienze naturali, concentrate sulle loro osservazioni, i lori principî e il rigore delle loro dimostrazioni, dovrebbero «scendere a patti» con le scienze sociali, e nello specifico con la disciplina storica? È un po’ il quesito di fondo, la cui risposta, nei termini di un apologo, potrebbe essere riposta, in qualche modo, nel Diogene della tradizione antica, con la sua lanterna accesa, che usava, a suo dire, per cercare l’uomo.

I saperi storici possono aiutare in realtà le scienze naturali a non perdere di vista l’uomo, appunto, ossia la dimensione del sociale, della sostenibilità, del tempo civile, che costituiscono la condizione di base per qualsiasi progetto, anche scientifico. Per gli studiosi della natura e delle discipline logico-matematiche la storia può costituire allora una utile sponda orientativa, di tipo anche morale. Si dirà che già la poesia, la prosa letteraria, la musica, il cinema, il teatro e tutte le altre arti assolvono un tale compito, ma, diversamente da tali espressioni della creatività umana, la storia condivide con le altre discipline sociali e con le scienze naturali la ricerca delle cause, un accostamento alle cose e, ancora, delle logiche di fondo che possono convergere su un coeso orizzonte di scambi e interazioni, senza pregiudizio per le diversità e l’autonomia dei saperi.

In definitiva, possono crearsi i presupposti per nuove sintonie, mentre la storia, che da un clima più aperto trarrebbe di certo dei benefici, ha buone ragioni per progredire verso nuove esperienze paradigmatiche: dubitante ma audace, dotata di un timbro proprio ma eccedente, duttile ma resistente, istruttiva e, davanti ai fattori di crisi che colpiscono questa contemporaneità, capace di sostenere da posizioni di prima fila i processi di riequilibrio culturale.

*Storico e saggista

Se le libertà di ricerca, di studio e di riunione continuano ad essere impedite

Lo stato rovinoso in cui da oltre due mesi versano in Italia le risorse umane e materiali legate ai saperi, alle scienze, alla scuola e ai patrimoni culturali sta procurando danni civili incalcolabili. Ed è sconcertante che tutto questo continui a restare fuori dalla messe di decreti che vengono prodotti, in cui trovano attenzione invece parrucchieri, profumerie, armerie e perfino «compro oro». È drammatico che si continui a non capire.

In questo Paese, da oltre due mesi è stata interrotta ogni tradizione convegnistica. Non esistono più momenti materiali di confronto scientifico, di studio, di analisi, di ricerca sul campo. Non ci si riunisce più per parlare di beni culturali, di storia, letteratura, libri, arte, fede, politica, diritti, solidarietà.

Il comparto musicale, a partire da quello concertistico, è stato interamente scompaginato. Il cinema, con tutte le attività correlate, rischia di implodere. Il teatro e l’Opera, quasi inutile dirlo, rischiano addirittura di estinguersi. Occorre allora aggiungere altro?

Nel Paese fioriva una rete complessa di contatti e sinergie che hanno visto cooperare, da decenni ormai in maniera organica, musei, scuole, parchi archeologici, università, istituti di ricerca, biblioteche, fondazioni e centri studi, produttori culturali, scienziati, operatori di ogni arte.

Si tratta, evidentemente, di una delle risorse strategiche del costume nazionale: culturale, civile e morale. Per imperizia, errori di calcolo e altro, tutto ciò è stato letteralmente devastato e, pensate un po’, deviato sul virtuale, in definitiva in un vicolo cieco. Il tiepido interesse iniziale è tramontato infatti in un baleno, quando tutti hanno potuto constatare che il mondo digitale, se non si connette con l’esperienza reale, è solo un travestimento del nulla.

È comprovato peraltro che l’applicazione di questo modello alla scuola ha prodotto soprattutto frustrazione, nei docenti, negli studenti e nelle famiglie. E qui si apre un’altra voragine.

Da fine febbraio le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado sono sospese, in un contesto continentale che trova ancora una volta l’Italia in una situazione anomala. In alcuni Stati le scuole sono rimaste largamente aperte sin dall’inizio. In altri paesi, come la Germania, il ripristino delle lezioni è avvenuto a fine aprile.

In Francia, Spagna, Inghilterra e in numerosi altri paesi avverrà entro maggio. L’Italia rimane perciò il solo paese d’Europa in cui le scuole resteranno chiuse fino a settembre. E come se non bastasse, dalle dichiarazioni, davvero curiose, di un ministro emerge la tentazione di allontanare ancora il ripristino pieno dell’attività didattica, mentre si annuncia l’intento di reimpostare le regole dell’istruzione.

Si parla di voler introdurre, in particolare, una seconda modalità strutturata, «a remoto», che, laddove venisse posta in opera, rischierebbe di fare strame di tutta la migliore pedagogia dell’età contemporanea, che converge coralmente sulla centralità inderogabile dello spazio fisico nei percorsi formativi del fare scuola.

Si tratta evidentemente di un vuoto sistemico, che corre, appunto, in maniera uniforme, su svariati livelli, dall’istruzione all’impresa culturale, dal travaglio scientifico all’elaborazione artistica, dall’attività solidale all’impegno civile, tutti legati appunto, in primo luogo, alla socialità attiva, irriducibile al virtuale. Che dire? Che Fare? Proviamo intanto a immaginare, per un solo attimo.

Proviamo di immaginare l’età di Pericle senza la recitazione nei teatri delle opere drammatiche di Sofocle, di Euripide e di Eschilo. Immaginiamola senza i riti, i culti e le tradizioni che ispiravano le arti plastiche di Fidia e quelle architettoniche di Callicrate.

Proviamo a pensarla senza gli insegnamenti di Anassagora e di Parmenide, senza lo spazio affollato dell’agorà in cui i rappresentanti del popolo, che formavano l’ecclesìa, vociavano e deliberavano. Immaginiamola ancora priva delle scuole artistiche e di pensiero che attiravano la gioventù e priva di dibattiti spontanei.

Si compone evidentemente un’altra storia: solo il fantoccio irriconoscibile e spento di una Primavera che mantiene invece, ancora oggi, un posto chiave nella memoria lunga delle civiltà.

È chiaro allora qual è il rischio che l’Italia, più di altri paesi, corre oggi, se se non si pone freno alla foga impositiva che stringe, proprio fisicamente, impedendo di respirare e di operare, gli universi fisici dei saperi, delle scienze, delle arti e della conoscenza diffusa.

È davvero sorprendente. In questa curiosa seconda fase, in ogni parte d’Italia, tutti i giorni, in qualsiasi momento, è possibile occupare lo scompartimento di un treno, un aereo, un metrò, un bus municipale, un tram, ma viene impedita la sosta fisica in un’aula di liceo e universitaria, in una sala per conferenze, in un laboratorio, in uno spazio seminariale, in una libreria attrezzata per incontri, in un luogo di culto, in una biblioteca dotata di spazi idonei alla discussione.

Centinaia di persone, anche nelle aree più infettate, tutti i giorni convergono e operano nelle catene delle fabbriche e nei cantieri ma devono restare chiuse le aule magne, i cinema, i teatri, gli auditorium. È ragionevole tutto questo?

Il clima in cui tutto ciò avviene è poi non meno sorprendente. È davvero curioso che chi dovrebbe insorgere, per formazione, tradizione, militanze di una vita e ruolo, spenda tempo per stilare manifesti solo nella logica della contrapposizione, della guerra polarizzata che avvelena da decenni la vita politica nazionale, e non senta il bisogno di porre in chiaro che il sapere, la conoscenza e l’istruzione costituiscono un bene comune, di tutti, da difendere a prescindere.

È curioso che non si avverta che se manca l’ossigeno, se manca l’aria, manca per tutti e non per una sola parte. E questi ambienti più di ogni altro dovrebbero trovare inquietante che libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, come quelle di riunione, di ricerca, di discussione e di culto continuino ad essere degradate e vengano ricondotte nella categoria dell’«assembramento», davvero triste, tenebrosa e perfino evocativa.

Il Covid 19 e la «peste» morale. Una lucida chiave di lettura di Carlo Ruta del presente

Una disamina attenta delle fratture che mettono in discussione i modelli di vita imperanti mentre sollecitano il mondo più industrializzato ad una autoanalisi profonda. Una critica ferma ai sistemi. Una esortazione continuata a lasciarsi ispirare dalla saggezza prudente. Una indagine in progress che scandaglia le radici di un dramma prevedibile.

È appena uscito. Si intitola I giorni della peste e il sottotitolo precisa: Il presente tragico e i richiami della storia. In copertina, un mesto e significativo dipinto di Edvard Munch. Si tratta di un brillante saggio di analisi del tempo presente scritto nei giorni cruciali della pandemia in Italia, in perfetta connessione con gli eventi, dal 9 di marzo fino al 4 maggio 2020, e pubblicato dalle Edizioni di storia e studi sociali. Carlo Ruta, studioso della storia mediterranea e delle civilizzazioni tra i più innovativi e originali in Europa, spiega con questo libro i contesti drammatici del contagio, e lo fa, da lettore professionale del passato, al lume della storia. Ne esce una riflessione lucidissima, che contribuisce a definire l’ampiezza e la complessità ma soprattutto i rischi di prospettiva, sociali e civili, di quel che sta avvenendo.

Al centro di questa analisi in progress non è solo l’infezione del Covid 19, con i suoi spostamenti e le sue drammatiche evoluzioni tra le popolazioni più interconnesse della Terra. La «peste» evocata dal titolo, come emerge in maniera concisa nello scorrere delle pagine, è anche un’entità altra, qualcosa di immateriale, un modo d’essere coercitivo e imperioso, annidato profondamente nei sistemi, che la grave situazione sanitaria ha in fondo solo aiutato ad venir fuori.

Questa seconda «infezione», morale e civile, è tenebrosa e subdola, presenta caratteri distruttivi ma anche autodistruttivi, si riproduce nell’errore, per adesso, e, potenzialmente, nell’orrore. Quindi va portato riconosciuto, controllato, svelato. Questa «peste», immateriale e «corroborante», spiega lo studioso, «mina la coesione tra i paesi, impedisce il flusso ordinato delle idee, provoca un irrigidimento della ragione, quindi chiusure e pregiudizi». L’autore fornisce, allora, una chiave di quel che sta accadendo realmente, e mette in guardia, appunto, dai pericoli che si corrono, a partire comunque dal caso Italia, che, nel quadro generale dei paesi, presenta una disunità polarizzata e strategica che diventa sempre più preoccupante.

Le conclusioni cui, arriva, con il supporto di dati e indizi importanti, sono estremamente serie, sulla tenuta, soprattutto, di quella che Norberto Bobbio definì l’età dei diritti. Il Covid 19, spiega lo storico, ha finito con il mettere meglio in luce tensioni e aspirazioni malsane che erano latenti. In vari paesi lo si sta usando, infatti, per torsioni legislative e regressioni istituzionali. E in questo quadro, connotazioni proprie sta assumendo appunto la situazione italiana, dove l’indebolimento del sistema democratico, già in corso da decenni, si associa oggi a problematiche dirompenti, economiche e sociali.

Scrive lo storico in premessa: «Non è una cronaca ma un contributo di analisi, sui danni materiali e morali, le fratture, gli smottamenti sociali e civili provocati, o solo portati violentemente alla luce, dalla pandemia. La prospettiva è perciò complessa e pluridirezionale, con richiami mirati alla storia, lunga e breve, adoperata come punto di riferimento mobile da cui trarre indizi, segnali, suggerimenti e termini di paragone. Le parti che compongono il testo sono state redatte e pubblicate […] nel tempo “sospeso” e tuttavia travolgente in cui il contagio pandemico del Covid 19 ha sconvolto la quotidianità dei paesi e dei continenti. Registrano quindi un transito di frontiera, forse epocale, che non fornisce in ogni caso, attraverso gli strumenti consueti, un orientamento sicuro, tra un inizio che forse non è un inizio e una proiezione in avanti che si presenta oscura e pericolosa. Alla riflessione serrata dei fatti si associa perciò una critica ferma ai sistemi, che hanno determinato con le loro condotte il degrado degli ambienti, mentre si esorta a vigilare a tutto campo, perché la civiltà dei diritti non regredisca e non lasci il campo ad una diffusa e spaesante condizione di crepuscolo».

La civiltà e il crepuscolo che avanza

Fino alla metà del febbraio 2020 tutto appariva normale, in Italia, in Europa, in altri continenti. L’infezione da Covid 19 sembrava una delle tante epidemie destinate a rimanere in larga misura mimetiche e territorializzate, controllabili senza impieghi straordinari di risorse. Già nel gennaio inoltrato, quando la marcia di avvicinamento del virus verso l’Europa progrediva giorno dopo giorno, si avvertiva in realtà, in profondo, qualcosa di anomalo. Ma la prima reazione fu meno che blanda: di fatto inesistente. È mancata in realtà la capacità di un’analisi fredda di quanto stava avvenendo. Mentre l’infezione ghermiva l’Italia, che diventava il focolaio più propriamente pandemico mentre quello cinese veniva spento velocemente con un numero contenuto di morti, ogni paese, semplicemente, si è rinserrato nei propri confini. Si è annichilita ogni forma di solidarietà civile. L’Unione Europea ha toccato platealmente il fondo, al punto che ha dovuto ammetterlo, con le scuse ufficiali presentate agli italiani un mese e mezzo dopo, quando il Paese era nel pieno del disastro e l’intero continente era ormai infettato.

L’Europa più facoltosa, che svetta ogni anno nelle rilevazioni del Prodotto lordo mondiale, prima ha sottovalutato il fenomeno, poi, ghermita dal panico prima ancora che dal virus, è stata travolta da una curiosa paralisi. Nessun organismo di Stato, nel continente, è stato capace di far chiarezza, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità prendeva tempo, finendo per perderne tanto, di prezioso. Sono entrati invece in scena, a partire dall’Italia, dei comitati tecnico-scientifici, che, estranei per formazione alle culture giuridiche e dello Stato, hanno varato un «canone», anomalo sul piano metodologico e assolutistico di fatto, retto da un’idea base, quella di chiudere a prescindere, quanto più è possibile, senza un’analisi disaggregata e territoriale del fenomeno, con logiche bensì rigide, estremamente semplificate, in un quadro epidemiologico e sociale che si è manifestato invece in forme sempre più complesse e disomogenee.

Senza che si sia gridato sufficientemente allo scandalo, in Italia sono passate perciò in ultima fila e ammutolite, anche nelle province in cui il Covid 19 ha avuto un’incidenza modesta, tutte le altre emergenze sanitarie, che flagellano l’Italia in maniera endemica. Sono state abbattute economie fondamentali, che restano aperte invece in gran parte degli Stati che hanno adottato misure di isolamento sociale. Ciò è avvenuto con una uniformità piatta e priva di senso, dalla provincia di Bergamo che ha contato migliaia di morti a quella di Trapani che ne ha contati fino ad oggi appena 5. È stata sgretolata di fatto, senza alcun tentativo di differenziazione, l’industria dei beni culturali, riconosciuta in maniera unanime, anche da alti consessi sovranazionali, come la maggiore e la più stratificata della Terra.

Rivelando una significativa fragilità politica, il ceto di governo italiano, invece di assumere in maniera piena il controllo della situazione, con acutezza e con un richiamo forte alle leggi fondamentali dello Stato, si è assoggettato, in sostanza, alle semplificazioni di codesti comitati, con effetti che si annunciano sempre più deleteri, al cospetto di un’Europa che, come lasciano avvertire numerosi segnali, non rinuncerà facilmente, malgrado le parole e gli impegni presi, ai propri egoismi e alle proprie tradizioni egemoniche.

La situazione si fa in realtà sempre più preoccupante, ovunque. L’infezione pandemica, già gravissima in sé, sta mettendo in luce le debolezze, le tracotanze e le tentazioni che attraversano il mondo d’oggi. Alimenta i rischi di regressione, ponendo radicalmente in discussione quell’età dei diritti che veniva spiegata con meticolosità da Hans Kelsen e, in tempi più vicini, da Norberto Bobbio. Viene adoperata, in particolare, per sorreggere e tentare di legittimare progetti di tipo autoritario, come certifica un numero crescente di casi in questi mesi. È quello del presidente dell’Ungheria Victor Orbán che assume i pieni poteri per decreto e con il voto del Parlamento. È quello di un Brasile che rasenta il caos, dove masse scomposte inneggiano a Jair Bolsonaro esortandolo, in raduni improvvisati, all’assunzione dei pieni poteri. Ma è il caso anche della Polonia, dove la candidata delle opposizioni alla presidenza della Repubblica, Malgorzata Kidawa-Blonska, denuncia irregolarità importanti compiute dall’attuale presidente, Andrzej Duda, per radicalizzare la svolta autocratica già in atto. Sono i casi ancora del presidente delle Filippine Rodrigo Duerte che ordina alle forze armate di sparare a vista su chi viola la quarantena, e della Nigeria di Muhammadu Buhari, dove la Commissione nazionale dei diritti umani denuncia che, verso la metà di aprile, a fronte dei 12 morti causati dal Covid 19, l’esercito ha ucciso 18 persone per aver violato il «lockdown». Non serve proprio aggiungere altro.

Seppure su un piano differente, appare preoccupante poi quanto avviene nei sistemi più solidi e stabilizzati, perfino nell’America di Donald Trump, in cui vengono allo scoperto impulsi non propriamente in linea con i principi democratici e civili di George Washington e di Thomas Jefferson, per dire dei padri storici della Federazione. La prima risposta alla pandemia in arrivo, animata soprattutto dai certi popolari e medi della West Coast, è stata infatti un’originale corsa agli armamenti, con prese d’assalto delle armerie, per munirsi di fucili e armi automatiche, nella logica folle che anche il virus sia riconducibile ad entità nemiche e aliene, da cui difendersi.

La storia ammonisce che questo gorgoglio profondo può essere indice di passaggi traumatici. Il medievista olandese Johann Huizinga in un’opera del 1935, La crisi della civiltà, davvero presaga, denunciava, con lo sguardo all’Europa del tempo, un generale assopimento del raziocinio e il tramonto dello spirito critico, oltre che la decadenza delle norme morali e lo svilimento della scienza, malgrado le maggiori conoscenze consentite dall’istruzione diffusa, dalla radio, dai giornali e dal cinematografo. Era un allarme, lanciato quando l’Europa liberale interloquiva ancora, nonostante tutto, con l’Italia di Mussolini e la Germania di Hitler. Lo storico olandese, schieratosi in difesa della libertà della conoscenza scientifica, avrebbe conosciuto poi, durante l’occupazione nazista, l’esperienza della prigionia, da cui, come un altro importante medievista, il francese Marc Block, uscì morto. E alcune curiose simmetrie tra quel crepuscolo della razionalità e il nostro tempo, pur nelle profonde differenze di contesto e di prospettiva, cominciano ad apparire a questo punto impressionanti, come testimonia soprattutto il caso italiano, che presenta aspetti davvero istruttivi.

Non è la vicenda di un paese uscito «mutilato» da una guerra rovinosa, come era allora, ma è quella di un’Italia politicamente indebolita, logorata da quasi tre decenni di disunione profonda, di interminabili scontri, che hanno cancellato non soltanto ideologie ma identità, culture, tradizioni, patrimoni intellettuali, progetti di lungo respiro. In questa voragine civile si è aperta quindi la terra di nessuno delle demagogie ad ampio spettro, delle chiusure iper-identitarie, dei personalismi, dei Saint-Just e dei Robespierre di professione, che fanno, in buona misura la vita politica di questi anni, senza che si riesca a porre a tutto ciò veri argini. Gli esiti, proprio attraverso il dramma della pandemia, appaiono ancor più evidenti.

Va consolidandosi, a ben vedere, un concetto dello Stato gelatinoso, per certi versi privatistico, che offende la tradizione di Sandro Pertini, di Piero Calamandrei, di Umberto Terracini, di Eugenio Curiel, di Benedetto Croce e di tutti coloro che si sono battuti per edificare e scrivere le leggi fondamentali della Repubblica. Altro che Resistenza. Altro che Liberazione. Altro che il 25 aprile festeggiato alcuni giorni fa, se al sistema dei diritti che ci ha accompagnato finora, anche quando abbiamo dissentito, da giovani temerari, si sostituisce la logica regressiva dello Stato paternalistico e «concedente», che esce fuori da ogni contesto di civiltà giuridica, mentre annichilisce principî base della Costituzione. Le grida, si badi, non arrivano solo dalla Confindustria. Provengono dal clero nazionale, dalla Corte Costituzionale della Repubblica, attraverso una chiara presa di posizione del presidente Marta Cartabia, da innumerevoli categorie sociali ed economiche, e perfino dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. C’è altro ancora da aggiungere?

È questo l’ambiente che ha sedimentato codesti comitati tecnici e task-force, entro cui si è arrivati a concepire, provenienti forse dalla Germania, idee distopiche come quella, davvero delirante, di segregare a tempo indeterminato gli anziani, cioè milioni di persone, perché «fragili» e attaccabili dal virus, sulla base di logiche «protettive» che se applicate sarebbero di gran lunga più nefande delle leggi razziali introdotte in Italia nel 1937-38. Il solo congetturare qualcosa del genere è un attentato allo Stato di diritto, ma se un simile proposito diventasse legge sarebbe la fine di ogni civiltà giuridica, lungo un piano regressivo misurabile in millenni.

Gangli decisivi dei poteri nazionali, ormai è chiaro, sono finiti in mano ad un composto magmatico che, impostosi allo Stato di diritto attraverso i social e i talk show televisivi, sta causando un marasma. Sta collassando un mondo di garanzie, di risorse civili e di tradizioni produttive, mentre una furia iconoclasta, ancora attraverso i social, travolge la dignità del Paese. La strada che porta ad un declino inarrestabile, probabilmente, è stata già imboccata.

La tempesta perfetta e l’Italia ripensata

C’è buio davanti. L’isolamento sociale prolungato, ad una sola velocità e in un solo senso, decretato per l’intero Paese malgrado le forti sproporzioni del contagio da regione a regione, ha fermato risorse ingenti, che invece potevano essere mobilitate per scongiurare il tracollo economico e sopperire in qualche misura ai vuoti produttivi delle zone più infettate. Poteva andare meglio in realtà, ma nel fuggi fuggi dell’Europa è sopravvenuto il caos. L’orgoglio di un Nord italiano che ha creduto troppo nel proprio ruolo-guida e nella sacralità del proprio sistema imprenditoriale, restio a recitare perciò la parte dell’infermo bisognoso d’aiuto al cospetto di un Centro-Sud meno colpito dall’infezione, probabilmente ha pesato sulle scelte e l’adozione dei paradigmi. Ma a creare disappunto non sono soltanto le supponenze dell’Italia più industriale e finanziaria.

Malgrado si sia giunti verosimilmente al giro di boa, l’infezione tormenta ancora il Paese. I morti restano, in rapporto agli abitanti, tra i più numerosi al mondo, nonostante le rigide misure dell’isolamento sociale. Oggi, 23 aprile, superano i 25.000, e l’andamento della curva lascia prevedere, ad una stima prudente, che, alla chiusura di questa fase, possano superare i 30.000: qualcosa come 5 volte la somma dei morti di tutti i terremoti avvenuti nella penisola e nelle isole dal secondo dopoguerra. Non si tratta evidentemente di un trauma, ma di una voragine apertasi nella vita del Paese. E questa voragine morale e materiale sta allargandosi con l’emergere di nuovi disastri, economici in primo luogo, che, come dimostrano le stime di caduta possibile del Pil nel primo semestre, nell’ordine del 15% secondo gli analisti, graveranno sulla società italiana e in maniera dirompente sui ceti meno garantiti.

Adesso, davvero, è tutto più difficile, ed è curioso che, invece di correggere le rotte là dove è necessario, si insista a navigare a vista e a braccia. Solo condotte sicure sul campo, sostenute da politiche lungimiranti, perfettamente in linea con i principî fondamentali della Costituzione, possono aiutare il Paese a fuoriuscire dal disordine materiale e morale in cui è ridotto. Ma c’è ben poco di confortante quando si pensa, appunto, ai regionalismi boriosi che persistono, a dispetto dei tantissimi morti, e alla mancanza, ancora oggi, di un piano coeso sui dispositivi di protezione, che con regole precise di distanziamento sarebbero dovuti essere la base strategica del contrasto all’infezione, fin dal primo momento.

L’Italia sta diventando più povera, gli analisti della fase sostengono che uscirà più colpita di altri paesi europei dell’Unione, e questo annuncia gap ulteriori, con erogatori di denaro che si porranno in campo con nuova lena per nuocere al Paese, ben al di là delle fenomenologie criminali dei «capibastone», di cui si parla in questi giorni. Si faranno avanti, è facile immaginarlo, le facoltose banche d’affari europee e globali, le lobby, le corporation, gli accaparratori di risorse primarie, di beni comuni e della comunicazione, i capitalismi asiatici, i colossi dell’e-commerce. Si annunciano, ad esempio, già tentacolari le mosse di Amazon, che cresce vorticosamente sulle ali del «lockdown» mentre si contraggono sempre più i commerci cittadini, che a lungo hanno garantito e stabilizzato le economie territoriali.

La posta stavolta è davvero alta. Si può imboccare un percorso di rinascita civile e responsabile, con il concorso fondamentale delle comunità, o andare incontro a situazioni ibride, incerte, aperte ad ogni compromesso. Le povertà crescenti, gestibili ad hoc per alimentare nuove chiusure, impoveriscono il paese civile, e un paese impoverito è più soggetto all’attacco predatorio, esterno e interno, nemico e «amico». È difficile valutare, o solo immaginare, quanto le condotte politiche di questi tempi possano ipotecare il futuro di tutti, la vita sociale, la scuola, l’università, l’organizzazione del lavoro, l’industria, la sanità extra-covid, che è finita in queste settimane ai margini, pressoché implosa. Non è ancora tempo per comprendere appieno i danni che ne avranno le nuove generazioni e gli anziani, che rischiano di finire tra più fuochi. Sono tuttavia bene ipotizzabili i danni del patrimonio culturale, che, detenuto dallo Stato e amministrato da una pluralità di enti e articolazioni, costituisce una delle risorse più imponenti del Paese, perfino strategica sul piano globale. Ed è proprio il carattere strategico di questo comparto, colpito da decenni da tagli di spesa devastanti, a suggerire alcune considerazioni.

In un Paese che finisce alle corde, rischi serissimi corrono i musei, i parchi, i siti archeologici, i centri storici d’arte, gli orti botanici, le pinacoteche, il patrimonio monumentale, i luoghi di culto, gli archivi, le biblioteche storiche. Forse non si arriverà a quel che abbiamo visto in questi decenni di guerre «morali», «giuste», «democratiche» e, perché no, «umanitarie». Penso ai tantissimi reperti provenienti dai musei dell’Iraq, della Siria e di altre aree mediorientali che sono finiti all’asta su Ebay, ceduti spesso, pensate un po’, per pochi dollari, o quelli che, dopo essere scomparsi, sono riapparsi quasi magicamente nelle collezioni private di miliardari, non soltanto americani.

In un’Italia impoverita diventa sempre più elevato il rischio che opere d’arte si sgretolino fino a perdersi negli scantinati dei musei e può essere addirittura la fine per tante biblioteche, anche strategiche, in affanno già oggi per la carenza endemica di fondi. Possono crearsi allora spazi aggiuntivi per commerci opachi, sotterranei, per le svendite, mentre rischiano di saltare definitivamente i limiti posti finora alle cartolarizzazioni e alle privatizzazioni, fino a mortificare fino in fondo l’essenza pubblica e comune dei beni culturali. L’Italia ha perso la Fiat ed è rimasta sé stessa, ma se perde la pienezza di governo sui suoi beni culturali rischia di essere un paese moralmente finito, privo di anima, risucchiato dalle logiche della subalternità e dell’indifferentismo, del chi offre di più, alla maniera di quel «Franza o Spagna» di cui parlava, nel XVI secolo, Francesco Guicciardini.

Le culture possono essere ridotte in cenere. La biblioteca di Alessandria lo fu in vari momenti dell’età antica, per scomparire nel VII secolo definitivamente. I paesi civili possono collassare in un attimo, sotto la spinta di catastrofi, naturali, belliche, economiche. La civiltà minoica fu buttata giù da improvvisi disastri naturali, terremoti e maremoti. La Cartagine punica fu spazzata via, nel 146 a.C., dal puntiglio imperialistico di una parte dell’aristocrazia romana, sotto l’istigazione ideologica di Catone. Appare poi particolarmente istruttivo il messaggio dell’Atene classica, che dopo aver raggiunto vette decisive, nel V secolo a.C., nelle scienze, nelle lettere, nella filosofia, nel teatro e nelle arti plastiche, sprofonda nelle guerre, nella peste e nella tirannia, per toccare il fondo nel 399 a.C., quando, in una parvenza di regime democratico decreta nell’agorà cittadina la morte di Socrate. E tuttavia proprio l’esperienza greca dà conto di quanto la storia sia aperta nei suoi processi e nelle sue pieghe: alla decadenza succedette infatti una rimonta intellettuale epica, introdotta dall’aristotelismo e sparsa in tutte le aree mediterranee dall’ellenismo post-alessandrino.

L’Italia può allora ripartire. La china può essere risalita. Esistono partite da giocare, e si può giocarle da protagonisti, non da subalterni. Si può organizzare un cammino aperto, ripensare il Paese, un civismo più a misura dei tempi, nel rispetto appunto dei principî del ’46. Si può, ma solo se lo si vuole, dare corso ad una grande svolta umanistica, facendo pace, anzitutto, con la natura. È tempo insomma di cambiare passo. Lo si è fatto nel passato, anche in tempi più tragici. Lo si può fare adesso.

Coronavirus e caso Svezia. Perché gli insulti?

Sembra che il caso Svezia stia diventando davvero imbarazzante. Si insiste ad accusare il governo del socialdemocratico Stefan Löfven di condotte irresponsabili e perfino vergognose. Ma in realtà quello svedese rimane un punto di vista che se valutato senza facili compiacimenti e senza demonizzazioni, può fornire elementi utili alla comprensione di quel che accade realmente.

Occorre precisare per prima cosa che l’atteggiamento svedese non ha nulla d’inspiegabile, anzitutto sotto il profilo storico. Appare in linea infatti con le tradizioni lunghe di popolazioni nordeuropee che in diversi contesti epocali hanno affrontato situazioni estreme, non di rado catastrofiche, dando prova di una temerarietà inusuale, senza perdere tuttavia quell’ethos solidale che ha permesso loro di resistere, mantenere i propri caratteri identitarî e raggiungere perfino traguardi importanti. Si pensi, ad esempio, alle grandi migrazioni scandinavo-germaniche di età antica e tardo antica, che interagirono fortemente con la vicenda romano-imperiale e poi ricostruttiva dell’Europa mediterranea.

Si pensi, ancora, alle imprese marinare vichinghe dell’età di mezzo, che, non meno temerarie, ebbero tra l’altro un ruolo di prim’ordine nel progresso delle culture materiali, nautiche in primo luogo, nell’esplorazione di varie aree dell’ecumene e negli scenari politici europei di quelle epoche. Il riferimento storico finisce comunque qui perché solo i fatti di oggi possono dire qualcosa sui paradigmi e sulle loro conseguenze.

Esplosa l’emergenza Covid 19, il governo svedese ha deciso di non ricorrere a misure severe di limitazione delle libertà individuali, adottate, oltre che dalla Cina, da numerosi paesi, a cominciare dall’Italia, primo grande focolaio europeo dell’infezione. Ha deliberato, in particolare, l’amministrazione di Stefan Löfven, la chiusura di scuole di diverso ordine e grado, ha deciso di porre delle limitazioni per evitare gli affollamenti, ha suggerito poi una serie di regole di condotta, ma qui si è fermato, confidando, per il resto, nel senso di responsabilità dei cittadini. E da questa opzione ha avuto origine la campagna denigratoria in atto, che davvero, dando una scorsa ai numeri, dimostra di non avere alcun appiglio.

La situazione svedese viene presentata, in Italia in particolare, ed è un paradosso, come una catastrofe assoluta, una situazione finita del tutto fuori controllo, che ha causato un numero spropositato di contagi e di morti. Si grida perciò allo scandalo morale, di uno Stato che starebbe sacrificando la vita dei propri cittadini per salvaguardare l’economia. In realtà, occorre dirlo con chiarezza, i dati emergenti vanno in altra direzione. I morti risultano essere circa 1.200, su 10 milioni circa di abitanti: un numero di certo significativo, che tuttavia risulta piuttosto contenuto se confrontato con quello di altri paesi del Continente in cui è stato decretato l’isolamento sociale, il cosiddetto lockdown.

L’Italia, con i suoi oltre 60 milioni di abitanti, conta, secondo i dati del 16 aprile, oltre 21.000 morti, cioè, in rapporto alla popolazione, una cifra tre volte superiore a quella svedese. La Spagna presenta una situazione analoga, con oltre 17.000 morti da contagio, su 47 milioni di abitanti, e nella stessa direzione si muovono Regno Unito e Francia. Particolarmente istruttivo è poi, tra i paesi del Nord Europa in cui vige un severo lockdown, il caso del Belgio, che, con oltre 5.000 morti su appena 11 milioni di abitanti, registra un dato quattro volte superiore a quello svedese, senza suscitare alcuno scandalo morale.

Appare infine risibile il confronto che viene operato, per dare slancio al presunto «scandalo svedese», con altri paesi scandinavi, quando appare ben chiaro che il contagio si sta manifestando ovunque in maniera disomogenea, da regione a regione, da paese a paese, perfino all’interno dei paesi. Il Belgio presenta un quadro epidemico devastante al cospetto degli altri Paesi Bassi, pur avendo adottato tutti misure analoghe di contenimento. La Lombardia presenta una vera e propria ecatombe rispetto alla regione laziale, pur sottoposte entrambe alle stesse misure di isolamento sociale. Allora, è il caso di chiedersi, pensosamente: perché non si pone fine a questo insulto continuato?

«Gli uccelli» di Hitchcock, il progresso che implode e le logiche del virus

Ricordate «Gli uccelli» di Hitchcock? Quel film uscito nel 1963, tratto dall’omonimo racconto di Daphne du Maurier del 1953, fu un vero colpo di genio. Non fu tanto compreso dalla critica del tempo, mentre le sale si riempivano, per i suoi scenari orridi ma attraenti, la spettacolarità delle immagini e forse anche per la trama inusuale, lasciata quasi in sospeso, come se la fine, solo implicita, la si dovesse ricercare altrove. Lo stesso Hitchcock, come rimarcano le locandine del tempo, lo considerava il film forse più impressionante tra quelli che aveva diretto, che pure includevano quel caso fenomenale e inquietante che era divenuto Psycho, uscito tre anni prima. Le letture sono state tante, ma il senso ultimo dell’opera credo che si possa ravvisare nelle parole sentenziose dell’alcolizzato del villaggio, che tanto più oggi appaiono profetiche. Quell’uomo «finito», ultimo nella scala sociale degli States, annunciava a suo modo, citando la Bibbia, quel che adesso, 58 anni dopo, è a tutti drammaticamente chiaro: la natura, piegata dalle bizzarrie di questa modernità, tecnologica e violenta, è pronta a passare al contrattacco.

La storia umana è stata attraversata da epidemie letali, come la peste, la lebbra, il vaiolo e il colera, per dire delle maggiori e delle più ricorrenti, legate essenzialmente alla scarsità endemica di risorse, alle cattive condizioni di vita dei popoli, alla promiscuità, alle carestie, alle guerre, ai grandi disastri naturali. Ma la tarda modernità presenta un quadro epidemico diverso e più ampio, con infezioni che rompono in qualche modo il cliché storico. Sono i casi, ad esempio, dell’aviaria e della suina che, manifestatesi con virulenza solo negli ultimi decenni, hanno indotto scienziati e organismi internazionali a denunciare le condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi per l’industria alimentare. Ma è il covid 19 a fornire il riscontro decisivo di questa rottura, infettando paesi e sistemi come mai era avvenuto da quasi un secolo, in maniera emblematica e seguendo tragitti che lasciano intravedere perfino un senso, una logica.

Gli epidemiologi hanno documentato che il contagio ha preso le mosse soprattutto dai famigerati wet market, ambienti asiatici in cui cani, gatti, galline, capre ed esemplari di altre specie, ammassati in gabbie strette e malsane, vengono macellati a vista, per essere venduti o serviti a tavola. È un dettaglio della Cina di oggi, che con il suo il suo gigantismo industriale non evoca più la Via della seta, né gli itinerari delle spezie, né il Catai di Marco Polo. È, più in particolare, la Cina dell’Hubei, la popolosa provincia che fa capo a Wuhan, megalopoli di circa 12 milioni di abitanti, interconnessa con le aree più avanzate della Terra. Muovendo da tale «finestra» spalancata sul mondo, maggiormente in direzione ovest, il virus finisce con il seguire allora un canovaccio selettivo. I maggiori focolai si attestano infatti nelle aree più industrializzate dei paesi: la Lombardia in Italia, la Catalogna in Spagna, la regione parigina in Francia, la Renania in Germania, lo Stato di New York negli USA. A dispetto delle previsioni di non pochi osservatori, l’infezione fa fatica ad attecchire invece nell’Africa più profonda, che ha conosciuto pochi anni fa l’Ebola, il più «tradizionale» dei nuovi morbi, mentre progredisce leggermente in Sudafrica, lo Stato più facoltoso ed estroverso del continente, e in alcune aree relativamente connesse con l’Europa mediterranea, come l’Algeria e l’Egitto.

Continua a cedere perciò, in un quadro di omologazioni che non conoscono limiti, l’immagine di un Occidente e un Oriente distanti e polarizzati, ossia di due concezioni irriducibili della modernità e della tradizione. L’Asia in questa drammatica vicenda finisce con il rappresentare in sostanza l’interconnessione più spavalda del mondo contemporaneo, cioè il tutt’uno del globale. Si rovescia inoltre lo schema corrente secondo cui il contagio virale, quasi per una legge di natura, che in realtà non esiste, dovrebbe muovere dal mondo «povero» al mondo «ricco», in un ordine concettuale in cui contano più le risorse tecnologico-industriali di quelle morali e, soprattutto, solidali, che nel mondo degli «ultimi» costituiscono per forza di cose il pilastro fondamentale della vita sociale. Pensiamoci: solo dai Tuareg e da popoli della stessa tempra, vissuti per secoli tra le stesse difficoltà, poteva nascere una massima come quella, davvero spettacolare, che afferma: «il tuo nemico è l’amico che non conosci». E si sta parlando di una terra, l’Africa, che ha vissuto, vive e vivrà ancora, chissà per quando, in un’ecatombe di guerre, carestie, epidemie letali dal timbro antico, siccità e ogni genere di calamità civile.

La realtà, sovvertendo non pochi luoghi comuni, inscena insomma paradossi, a fronte della catastrofe che stanno vivendo i paesi ad economia avanzata, che alla fine, come ormai appare evidente, conteranno centinaia di migliaia di morti, se non addirittura milioni, e dovranno fare i conti con un dopo non meno difficoltoso. Il fatto che il virus non stia scatenandosi nei luoghi-simbolo della povertà ma, di preferenza, nel mondo bene ordinato dei sistemi egemoni, come i corvi nella cittadina di Bodega Bay nell’area metropolitana di San Francisco di cui narrava Hitchcock, ci permette di capire qual è il messaggio e, più ancora, chi è il destinatario.

Il mondo ricco e potente delle metropoli industriali e finanziarie è chiamato oggi a risposte cruciali, che non appaiono tuttavia neppure sottintese in questi giorni drammatici, in cui la partita, in Europa ad esempio, si gioca tra l’interesse egemonico-politico e il ricatto finanziario. L’impressione è quella di mondi che, pur dominatori del PIL mondiale, appaiono sempre meno capaci di leggere la storia e il presente, mentre si parla, sempre più a sproposito al cospetto dei tanti morti, di «occasione storica». Si sente dire che niente sarà più come prima, ma ci si rapporta alla realtà con gli appetiti di sempre, mentre irrompono in scena, appunto, i veri «padroni del vapore». Non si è più lucidi in realtà di quel Luigi XVI che alla notizia della caduta della Bastiglia, nel 1789, domandò al duca di Liancourt se fosse in atto una «rivolta», per sentirsi rispondere che si trattava di una «rivoluzione».

Da decenni viene documentato che si è oltre il livello di guardia. E c’è chi lo ha spiegato in maniera esemplare, con una messe di argomenti, come il pensatore tedesco-statunitense Hans Jonas, quando ha sottolineato le responsabilità dei sistemi contemporanei rispetto alla natura, alle generazioni ancora non nate e a tutti i viventi. Si pensino bene allora le mosse da compiere, perché lo scaccomatto, corroborato dalle stoltezze di chi insiste a credersi invulnerabile, rischia di essere davvero dietro l’angolo.

Covid 19, dal picco al plateau: lasciamo che parlino i fatti

È inutile. I numeri italiani degli ultimi giorni confermano purtroppo che nel paradigma prescelto qualcosa non funziona come dovrebbe, malgrado si continui a sostenere tenacemente il contrario, per giustificare misure che, malgrado gli esiti discutibili, stanno imponendo ai cittadini sacrifici immensi, materiali e morali, anche in termini di limitazione di diritti fondamentali. Le cause di fondo di questo stato di cose sono state già tracciate più volte in questa sede, non ritengo perciò sia il caso di ritornarci. Trovo tuttavia significativo, e sorprendente, che uno studio analitico degli ultimi giorni dell’Università di Harvard, attraverso la prestigiosa rivista «Harvard Business Review», esprima una chiave di lettura equivalente, che, come intitola mestamente «Repubblica», «boccia le misure italiane sul coronavirus» per «rischi sottovalutati e tanti errori». Vivaddio!

I dati appaiono sempre più impietosi. I contagi ufficiali nel giro di quattro settimane si avvicinano ai 110.000. I morti accertati, oggi 1 aprile, si attestano a 13.155, di gran lunga i primi al mondo, con una media, nell’ultima fase, di oltre 800 al giorno, mentre la curva dei nuovi contagi rimane alta, instabile e non proprio coerente in rapporto ai tamponi effettuati. Tutto ciò avviene, si badi, dopo ben 21 giorni di chiusura in casa imposta al Paese, quando l’inversione di tendenza, trascorsi i 10-15 giorni di rigore, avrebbe dovuto manifestarsi con una certa precisione. Il picco diventa allora un «plateau», un pianoro, cui dovrebbe seguire una discesa. Ma anche qui non emerge nulla di chiaro, né sui tempi, né sugli esiti conclusivi.